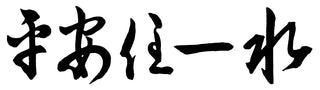

家族の絆を深める!五月人形に込められた願い

日本には、子どもの健やかな成長と幸せを願う伝統行事が数多くあります。その中でも、男の子の健やかな成長を願う「端午の節句」は特に重要な行事の一つです。端午の節句には、五月人形を飾る習慣がありますが、その背景にはどのような意味や願いが込められているのでしょうか。本記事では、五月人形に込められた思いを紐解きながら、家族の絆を深める大切な役割についてご紹介します。

五月人形とは?その由来と意味

五月人形とは、鎧や兜を中心に、武将の姿をかたどった人形を指します。これらは、端午の節句に飾られ、男の子が無事に成長し、強くたくましく生きていけるようにとの願いが込められています。

この習慣は、平安時代の宮中行事に由来するといわれています。当時、菖蒲は邪気を払うと考えられ、菖蒲を用いた厄除けの儀式が行われていました。その後、武士の時代になると「菖蒲(しょうぶ)」が「尚武(しょうぶ:武を重んじる)」に通じることから、鎧や兜を飾る風習へと変化していったのです。

武士の間では、戦場で命を守る鎧兜は非常に大切なものであり、男の子が将来強く育ち、家族を守る存在になれるようにとの願いが込められるようになりました。現在でも、五月人形は「子どもを守るお守り」としての意味を持ち、世代を超えて受け継がれています。

五月人形に込められた家族の願い

五月人形を飾る背景には、親や祖父母が子どもに対して抱く深い愛情と願いが込められています。その願いには、主に以下のようなものがあります。

1. 健康で元気に育ってほしい

子どもが病気や事故に遭うことなく、健康に成長してほしいというのは、どの時代でも親の共通の願いです。鎧や兜は、もともと戦場で身を守るための防具でした。五月人形を飾ることで、「子どもを災厄から守る」という願いが込められているのです。

2. 強くたくましく成長してほしい

社会に出たときに困難に立ち向かい、自分の力で道を切り開いていける強さを持ってほしいという願いもあります。五月人形には、「勇敢で賢く、しなやかに生きる力を育んでほしい」という思いが込められています。

3. 家族の絆を大切にしてほしい

端午の節句は、家族が集まり、子どもの成長を祝う大切な時間でもあります。両親だけでなく、祖父母や親戚が一緒にお祝いすることで、家族の絆がより深まります。五月人形を囲みながら、親から子へ「家族の愛」や「伝統」を伝える機会にもなるのです。

五月人形がもたらす家族のつながり

五月人形は、単に飾るだけのものではありません。その存在が、家族の会話や思い出を作り、世代を超えた絆を深める役割を果たします。

1. 親から子へ受け継がれる伝統

五月人形を通じて、親が自分の子どもの頃の思い出を話すことがあります。「お父さんも小さい頃、この兜を飾ってもらったんだよ」など、親の経験を伝えることで、子どもも「大切にされている」という実感を持つことができます。

2. 一緒に飾ることで生まれるコミュニケーション

五月人形を飾るとき、子どもと一緒に飾り付けをするのも良いでしょう。「この兜にはこんな意味があるんだよ」と話しながら、家族で楽しむことができます。これが、親子の大切な思い出となり、絆を深めるきっかけになります。

3. 一緒にお祝いする時間の大切さ

端午の節句には、家族で柏餅やちまきを食べたり、お祝いの食事を囲んだりすることもあります。そうした特別な時間を共有することで、家族の結びつきがより強くなるのです。

まとめ:五月人形を通じて家族の絆を深めよう

五月人形は、子どもの健やかな成長と幸せを願うだけでなく、家族の絆を深める大切な役割も果たします。親や祖父母が子どもを思う気持ちが込められた五月人形は、単なる飾りではなく「家族の愛の象徴」ともいえるでしょう。

今年の端午の節句は、ぜひ家族で五月人形を飾り、思い出に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。家族みんなで祝うことで、子どもも「自分は大切にされている」という安心感を持ち、成長していくことができるのです。

五月人形とともに、家族の温かい絆を育んでいきましょう。